Obiges Bild zeigt das (am 8.12.2010 fotografierte), noch voll betriebsbereite und - dank der Cue-/Review-Funktion bis heute (=Ende 2010) oft zu transkriptorischem Abhören verwandte Gerät in einem speziellen "Design". Zur Entlastung der Eject-Tastenfunktion läßt sich die Cassetten-Klappe separat öffnen; zudem enthält sie oberhalb des linken Wickeldorns ein Loch, durch das mit geeignetem Werkzeug die Cassette etwas zurückgedreht werden kann, um erneutes Abhören punktgenau zu realisieren. An der Rückseite wurden 2 Cinch-Buchsen (für "Line in") und 3 Schalter eingebaut: Lautsprecher-Verstärker ein/aus, Wiedergabe Kanal L / R (für echten Vierspur-Abhörbetrieb), Eingangs-Abschwächer ein/aus.

Nach 1 3/4-jähriger Beobachtung sowie Erfahrungen i.V. zweier Geräte (s.o.) sowie in bezug auf das Schaltungs-Studium i.V. mit Modifikationen hatte sich schon Anfang 1985 das SL 700 in jeder Hinsicht als robustes und von Preis und Leistung her ausgezeichnetes Feldforschungs- und Auswertungsgerät für Sprachaufnahmen erwiesen, das in dieser Hinsicht uneingeschränkt empfohlen werden konnte.

Einige Features:

(A = Aufnahme,. W = Wiedergabe)

Die

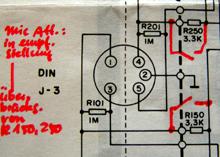

Mikrofonempf. des Originalgerätes reicht nicht aus für Fernbesprechung,

z.B. A von Vorträgen bzw. Diskussionen in größeren Räumen

(Abhilfe jedoch möglich mittels ext. Vorverstärker zwischen Mikro

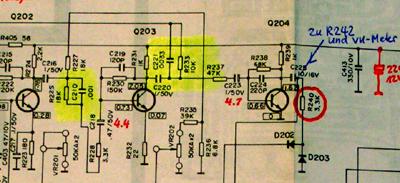

und Gerät). Überbrückung der Serienwiderstände am

Eingang (=> Bild re.) erhöht zwar die Empfindl. angeschlossener

ext. Mikros, beeinträchtigt jedoch die Funktion der eingebauten

ECMs. Ein in bez. auf Rauschabstand (SNR) schaltungsbedingter Nachteil ist

die Rec.Vol.-Regelung direkt am DIN-Eingang, der in Stellung "Zero"

prakt. kurzgeschlossen wird; hierdurch variabler Eingangswiderstand.

Die

Mikrofonempf. des Originalgerätes reicht nicht aus für Fernbesprechung,

z.B. A von Vorträgen bzw. Diskussionen in größeren Räumen

(Abhilfe jedoch möglich mittels ext. Vorverstärker zwischen Mikro

und Gerät). Überbrückung der Serienwiderstände am

Eingang (=> Bild re.) erhöht zwar die Empfindl. angeschlossener

ext. Mikros, beeinträchtigt jedoch die Funktion der eingebauten

ECMs. Ein in bez. auf Rauschabstand (SNR) schaltungsbedingter Nachteil ist

die Rec.Vol.-Regelung direkt am DIN-Eingang, der in Stellung "Zero"

prakt. kurzgeschlossen wird; hierdurch variabler Eingangswiderstand.

1983-1985

stand das zwar bescheidene, aber sehr leistungsfähige SL 700 im Mittelpunkt

meiner auditiven sprachwissenschaftlichen Forschung; später diente es

auch oft zur (didaktischen) Medien-Auswertung - dazu mein Anfang 2003

entstandenes Bild rechts: der TV-Ton wurde (mit Bild-Kontrolle über

Klein-TV-Gerät) vom (als Tuner fungierenden) Videorecorder auf das

Gerät überspielt, dann (mit Hilfe von Cue / Review) transkribiert

und die verwertbaren Textauszüge als Zitate in die Artikel meiner Website

integriert.

1983-1985

stand das zwar bescheidene, aber sehr leistungsfähige SL 700 im Mittelpunkt

meiner auditiven sprachwissenschaftlichen Forschung; später diente es

auch oft zur (didaktischen) Medien-Auswertung - dazu mein Anfang 2003

entstandenes Bild rechts: der TV-Ton wurde (mit Bild-Kontrolle über

Klein-TV-Gerät) vom (als Tuner fungierenden) Videorecorder auf das

Gerät überspielt, dann (mit Hilfe von Cue / Review) transkribiert

und die verwertbaren Textauszüge als Zitate in die Artikel meiner Website

integriert.

Um (auch vergleichsweise) die Möglichkleiten des SL 700 voll

auszuschöpfen, machte ich gezielte Experimente und legte dazu eine

Dokumentation an, aus der ich hier (im Wortlaut) zitiere. Der folgende Text

steht gleichsam exemplarisch für viele andere (wie im Falle des Nord-Mende

8001/4 und des Sanyo RD 4055 teils sehr aufwendige und detailliert

dokumentierte) Versuche und Modifikationen an / in zahlreichen

Spulentonbandgeräten und Cassettenrecordern, die 1978 bis ca. 1990

unternommen wurden. Gleichzeitig soll er zeigen, daß es

1. eben nicht zwingend eines großen Aufwandes bedarf,

um zufriedenstellende Resultate zu erlangen und daß es

2. sich lohnt, auch solche bescheidenen Geräte zu erkunden

und, so gut es geht, zu optimieren.

1. Gleichlaufverbesserung bei einfachen (nicht servogeregelten) CR-Laufwerken (Fernost-Massenprodukte)

Wie Beobachtungen Ende 1984 und Anfang 1985 zeigten, kann der Gleichlauf

von solchen Kompaktlaufwerken verbessert werden durch Parallelschaltung einer

größeren Kapazität zum Motor. Beim ITT SL 700 wirkt sich

das nicht so sehr aus, wie anfangs vermutet wurde (Vergleich des wenige

Tage alten, modifizierten SL 700 mit dem rund 1 3/4 Jahre älteren

Institutsgerät). Beide hatten bei W der Kopie der Goldberg-Variationen

(Bartsch, Haina, Cembalo) einen unerwartet guten Gleichlauf.

Dauerton-W mit SL 700 neu (parallel zum Motor fast 9.000 uF) sehr

gut (3.1.85 pm). Das Paar SL 700 eignet sich sogar für

Cembalo-Kopien, wenn man von geringfügigen, dem

Durchschnittshörer kaum wahrnehmbaren Gleichlaufverschlechterungen absieht.

Beim neuen SL 700 im.Vergleich zum gebr. zunächst starke

Laufwerkvibration (trotz Motor-Gummiaufhängung), die sich nach

1 1/2-stündigem "Freilaufen" (burn-in) reduzierte.

Parallelschaltung zum Mot. wurde auch vorgenommen beim SL 500, beim (Superscope)

C 104 (...) und beim (Sony) TC 132 SD. Der Motor des SL 700 wird

über (in Flußrichtung geschaltete) Dioden gespeist, wodurch offenbar

Rückwirkungen seitens des Motors auf die DC-Elektronik reduziert werden

sollen (die bei W z.B. auftreten im C124-Laufwerk von UHER).

2. Weitere Beobachtungen (1)

Rel. starkes

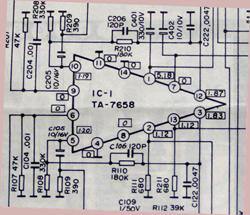

Rauschen des AW-Vorverstärkers (IC 1; => Bild re.),

Schaltungsbedingt pro Kanal je vier als "Rauschgeneratoren" wirksame

Widerstände (z.B. R 150, 102, 107 in Kanal L) vor dem (bzw. parallel

zum) Eingang des als Preamp wirkenden TA 7658 IC 1 ). IC 1 rauscht

bei A wesentl. stärker als bei W. Deaktivierung von IC

1 durch Kurzschluß an Pin 1 eliminiert bei A schlagartig das Rauschen.

Aufgezeichnetes Rauschen, auch in Pos. Stereo / MLC bei zugedrehtem VR 101

/ 102, ist bei Eq/Bias Fe wesentlich stärker als bei Eq/Bias

Cr / Met (bei diesen kein Unterschied). IC-Rauschen geht also

als "equalized component" in die A ein; Unterschied wahrgenommen bei

Fe2O3-Band. Grund; Cr-

und Met-Bias "verdunkeln" die A, so auch das in die A als "Noise" eingehende

IC-Rauschen. Da IC 1 bei A zusätzlich Rs 105,205 am Eingang hat, muß

Tausch versucht werden. Andererseits sind diese Rs bei 0-Stellung von VR

101,201 mit kurzgeschlossen, dennoch kein Rückgang des Rauschens, also

muß dessen Ursache weiter hinten in der IC-Beschaltung liegen, vermutl.

in einer ext. Zeitkonstantenschaltung (S1 6,7), die bei W das IC-Rauschen

herabsetzt. Man könnte versuchen, für A vor den Cs 114, 214 (an

Kreuzungspunkt mit Cs 108, 218 über Trennschalter) von separaten, diskret

aufgebauten Vorstufen aus (je 2x BC 108 oder 550 o.ä.) einzuspeisen.

IC 1 wäre somit umgangen, dessen ALC-Funktion freilich auch. Einsp.

könnte auch direkt an Basis Q 102, 202 erfolgen oder, was ggf. noch

besser wäre, an IC-Punkten 5(L) und 10(R), wobei IC 1 ausgeschaltet

wird. Die Punkte 5 und 10 wären dabei von der IC-Beschaltung abzutrennen

(doppelt UM). Das ist jedoch mechanisch kaum zu realisieren. Besser wäre

Direkteinspeisung von Basis Q 102, 202 (2x UM) bei IC 1 AUS; noch eleganter

wäre ggf. Einspeisung der Trans. Q 103, 203 an Punkten R 128 (B) und

R 228 (A), wobei auf Platinenschaubild bezeichnete Leitungen (A,B) aufzutrennen

und an Doppelt-Umschalter anzuschließen wären. Hierbei

müßten neben IC 1 noch Transistoren Q 102 und Q 202 ausgeschaltet

werden. Würde die Einspeisung zwischen R 128 und C 118 bzw. R 228 /

C 218 erfolgen, brauchte nicht aufgetrennt zu werden, die Rs (128, 228)

würden als Entkoppelglieder fungieren; es wären lediglich IC 1

und Q 102, 202 auszuschalten, was ggf. über unabgeschirmtes Kabel erfolgen

könnte; mittels Doppel-UM könnte dabei die von IC 1 usw. abgetrennte

Ub an den zusätzlichen A-Verstärker gelegt werden (WN

080185)

Rel. starkes

Rauschen des AW-Vorverstärkers (IC 1; => Bild re.),

Schaltungsbedingt pro Kanal je vier als "Rauschgeneratoren" wirksame

Widerstände (z.B. R 150, 102, 107 in Kanal L) vor dem (bzw. parallel

zum) Eingang des als Preamp wirkenden TA 7658 IC 1 ). IC 1 rauscht

bei A wesentl. stärker als bei W. Deaktivierung von IC

1 durch Kurzschluß an Pin 1 eliminiert bei A schlagartig das Rauschen.

Aufgezeichnetes Rauschen, auch in Pos. Stereo / MLC bei zugedrehtem VR 101

/ 102, ist bei Eq/Bias Fe wesentlich stärker als bei Eq/Bias

Cr / Met (bei diesen kein Unterschied). IC-Rauschen geht also

als "equalized component" in die A ein; Unterschied wahrgenommen bei

Fe2O3-Band. Grund; Cr-

und Met-Bias "verdunkeln" die A, so auch das in die A als "Noise" eingehende

IC-Rauschen. Da IC 1 bei A zusätzlich Rs 105,205 am Eingang hat, muß

Tausch versucht werden. Andererseits sind diese Rs bei 0-Stellung von VR

101,201 mit kurzgeschlossen, dennoch kein Rückgang des Rauschens, also

muß dessen Ursache weiter hinten in der IC-Beschaltung liegen, vermutl.

in einer ext. Zeitkonstantenschaltung (S1 6,7), die bei W das IC-Rauschen

herabsetzt. Man könnte versuchen, für A vor den Cs 114, 214 (an

Kreuzungspunkt mit Cs 108, 218 über Trennschalter) von separaten, diskret

aufgebauten Vorstufen aus (je 2x BC 108 oder 550 o.ä.) einzuspeisen.

IC 1 wäre somit umgangen, dessen ALC-Funktion freilich auch. Einsp.

könnte auch direkt an Basis Q 102, 202 erfolgen oder, was ggf. noch

besser wäre, an IC-Punkten 5(L) und 10(R), wobei IC 1 ausgeschaltet

wird. Die Punkte 5 und 10 wären dabei von der IC-Beschaltung abzutrennen

(doppelt UM). Das ist jedoch mechanisch kaum zu realisieren. Besser wäre

Direkteinspeisung von Basis Q 102, 202 (2x UM) bei IC 1 AUS; noch eleganter

wäre ggf. Einspeisung der Trans. Q 103, 203 an Punkten R 128 (B) und

R 228 (A), wobei auf Platinenschaubild bezeichnete Leitungen (A,B) aufzutrennen

und an Doppelt-Umschalter anzuschließen wären. Hierbei

müßten neben IC 1 noch Transistoren Q 102 und Q 202 ausgeschaltet

werden. Würde die Einspeisung zwischen R 128 und C 118 bzw. R 228 /

C 218 erfolgen, brauchte nicht aufgetrennt zu werden, die Rs (128, 228)

würden als Entkoppelglieder fungieren; es wären lediglich IC 1

und Q 102, 202 auszuschalten, was ggf. über unabgeschirmtes Kabel erfolgen

könnte; mittels Doppel-UM könnte dabei die von IC 1 usw. abgetrennte

Ub an den zusätzlichen A-Verstärker gelegt werden (WN

080185)

3. Weitere Beobachtungen und Maßnahmen (2)

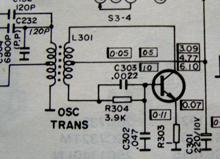

HF-Oszillatortransistor

Q 301 (=> Bild re.) ersetzt durch (ext.) BD 137 mit Kühlblech

HF-Oszillatortransistor

Q 301 (=> Bild re.) ersetzt durch (ext.) BD 137 mit Kühlblech

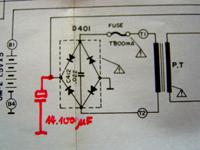

Parallel-Elkos (mit zus.) 14.100

uF an Punkt B3 geschaltet (Fluß-Seite des Netzgleichrichters, =>

Bild rechts), wirken daher nur bei Netzbetrieb. Mit frischen Batterien (UCAR

prof.) keine Ub-Instabilitäten zwischen Start/Pause/Cue/Review;

Motor-Ub kann allerdings schwanken zwischen ca..7 und 6 V (oder

gringfügig darunter), jedoch ohne Wirkung auf Geschwindigkeit. Ggf.

Regel-IC für konstante 5,5 V zwischenschalten.

Parallel-Elkos (mit zus.) 14.100

uF an Punkt B3 geschaltet (Fluß-Seite des Netzgleichrichters, =>

Bild rechts), wirken daher nur bei Netzbetrieb. Mit frischen Batterien (UCAR

prof.) keine Ub-Instabilitäten zwischen Start/Pause/Cue/Review;

Motor-Ub kann allerdings schwanken zwischen ca..7 und 6 V (oder

gringfügig darunter), jedoch ohne Wirkung auf Geschwindigkeit. Ggf.

Regel-IC für konstante 5,5 V zwischenschalten.

4. Abspielbarkeit von Mono- Fremdaufnahmen auf dem SL 700 (beide Versionen)

Tests 1/85 mit (...) SL 700 im Mono-Betrieb zeigten, daß M-Aufnahmen optimal per SL 700 in Stereo-Betrieb abzuspielen sind: der Klang wird heller, freier, durchsichtiger; dabei zeigte sich auch die aufgrund der F/A-Technik (=fixed azimuth) erreichte völlige Kompatibilität in bezug auf Azimuth und MOL (=maximum output level) beim (Grundig-Radiorecorder) CR 3000, der somit als hochwertiges Aufnahme- und Überspieltochtergerät für Mono/Sprache angesehen werden kann. Dashat sich ja bereits 10-11/1984 bestens bewährt bei ca. 60 Dialektbandkopien. (WN 150185)

5. das Mikrofon EM 60/m(odifiziert)

wurde in der Anfangszeit (so auch in München Ende Januar 1985) sehr häufig am SL 700/m verwendet. Ursprünglich war es ein Vivanco-Kompakt-Stereomikrofon mit in einem Aufsatz fest montierten ECM-Kapseln. Diesen oberen Teil ersetzte ich durch eine Y-förmige Alu-Konstruktion, an deren beiden Enden sich ein Gewinde befand, in die zwei ECM-Kapseln EM 98 (HiFi-taugliche Nierenmikrofone) oder EM 49 (Niere; beide von Quelle) eingeschraubt wurden. Zuerst getestet wurde das EM 60/m am mit zwei zuverlässigen VU-Metern ausgestatteten Spulen-Tonbandgerät Uher SG 561 Royal; es erwies sich als (mindestens im semiprofessionellen Sinne) rauschfrei und auch für Live-Musikaufnahmen geeignet.

Am SL 700/m waren recht gute, räumliche Stereo-Aufnahmen möglich; der aufgesteckte Schaumstoff-Windschutz "verdunkelte" etwas den Klang und ließ die A etwas dumpf erscheinen; (mit der originalen 1,5-V-Speisung) bei extremer Nahbesprechung etwas "gequetschter" Klang. Günstig SL700-Aufnahme in Pos. Stereo/MLC bei Besprechung aus ca. 20 cm Distanz, bei Lautsprecherwiedergabe sehr helles, dennoch unverzerrtes Klangbild mit "That's"-Reineisencassette.

Das später auf 9-Volt-Speisung umgebaute EM 60/m ist, bes. am Eingang des SG 561, sehr empfindlich gegen Berührungsgeräusche, weniger jedoch mit Kapseln EM 49.2.

Wie Abhör-Tests vom 9.1.85 zeigen, eignet sich das Sony TC-132

SD in Pos. Fe / Dolby bei (über Q in, LR 6,4) angekoppeltem Uher SG

561 Royal sehr gut zur W von mit SL 700 aufgenommenen Cassetten. Das TC132-Dolby

vermindert zwar merklich das Rauschen, unterdrückt jedoch nicht ganz

so fühlbar die Zischlaute, so daß mit - an SG 561

angeschlossenen - "dunkelfärbenden" Kopfhörern SL700-Sprachaufnahmen

in Dolby Fe angenehm klingend empfunden werden. Werden am SG die Bässe

auf ca. 1/4 abgesenkt, kommt das dem Dolby-Ton zugute.

D.h. in praxi: Aufnahme mit BASF LH Super, TDK AX o.a,. auf SL

700 in Pos. Fe, Aussteuerung bis ca. -1 dB VU (ggf. über externe

VU-Meter in Zusatzkasten), Wiedergabe mit TC 132 SD in Pos.

Fe / Dolby, ggf. mit reduzierten Koppel-Cs am Ausgang DIN oder Line.

6. Zur Aufnahme-Preemphasis und der sonstigen Entzerrung im SL 700

Aufnahmen mit SL 700 müssen

also eine Art "Dolby-Effekt" haben, durch eine spezielle, untypische

Preemphasis. Die RC-Parallelglieder R 225 / C 210 (Kanal L) bzw. R

125 / C110 (=> Bild re.) im Basis-Steuerweg zu Q 203, 103 schaffen sie,

wobei die Anstiegskurve umso steiler verläuft, je kleiner der C ist,

d.h. bei hinreichend kleinem C werden nur oberhalb der Präsenzen

Spektralanteile angehoben, was den o.a. Dolby-Effekt ausmacht. Die in Serie

liegen R 228, 128 hingegen wirken als Entkoppel- bzw.

Schwingschutzwiderstände und sollten deshalb nicht überbrückt

werden. Für die A-Preemphasis sind als jeweils zweites RC-Glied

zuständig R 233 / C 221 bzw. R 133 / C 121. Würden R 240 (Kanal

L,.rot umkreist) bzw.140 auch je ein C (von ca. 1 nF) parallel geschaltet,

so würde die (mit D 202, 203 erzeugte) ALC etwas stärker die hohen

Spektralanteile berücksichtigen, was bei sättigungsgefährdeten

Bändern vorteilhaft wäre. Parallel-C nur max. 470 pF. Achtung:

hinter Collector-C (225 bzw. 125) von Q 104, 204 wird Spannung abgenommen,

die über R 142, 242 bei A als VU-Wert angezeigt wird (bei W beide

Rs an R-VU geschaltet, "Sigma"-Auswertung wie beim UHER Variocord, d.h. oberes

VU-Meter zeigt Summe beider Kanäle an. S 1,8 legt bei W über R

408 reduzierte Betriebsspannung an VU L.(Battery Level Control, B. check).

Aufnahmen mit SL 700 müssen

also eine Art "Dolby-Effekt" haben, durch eine spezielle, untypische

Preemphasis. Die RC-Parallelglieder R 225 / C 210 (Kanal L) bzw. R

125 / C110 (=> Bild re.) im Basis-Steuerweg zu Q 203, 103 schaffen sie,

wobei die Anstiegskurve umso steiler verläuft, je kleiner der C ist,

d.h. bei hinreichend kleinem C werden nur oberhalb der Präsenzen

Spektralanteile angehoben, was den o.a. Dolby-Effekt ausmacht. Die in Serie

liegen R 228, 128 hingegen wirken als Entkoppel- bzw.

Schwingschutzwiderstände und sollten deshalb nicht überbrückt

werden. Für die A-Preemphasis sind als jeweils zweites RC-Glied

zuständig R 233 / C 221 bzw. R 133 / C 121. Würden R 240 (Kanal

L,.rot umkreist) bzw.140 auch je ein C (von ca. 1 nF) parallel geschaltet,

so würde die (mit D 202, 203 erzeugte) ALC etwas stärker die hohen

Spektralanteile berücksichtigen, was bei sättigungsgefährdeten

Bändern vorteilhaft wäre. Parallel-C nur max. 470 pF. Achtung:

hinter Collector-C (225 bzw. 125) von Q 104, 204 wird Spannung abgenommen,

die über R 142, 242 bei A als VU-Wert angezeigt wird (bei W beide

Rs an R-VU geschaltet, "Sigma"-Auswertung wie beim UHER Variocord, d.h. oberes

VU-Meter zeigt Summe beider Kanäle an. S 1,8 legt bei W über R

408 reduzierte Betriebsspannung an VU L.(Battery Level Control, B. check).

Die W-Charakteristik an DIN out könnte beeinflußt werden durch Parallelschaltung von C = 220 uF an R 119, 219 (Emitter Q 101, 201), was über 2-adr. geschirmtes Kabel per Mini-Schalter von vorn aus geschehen könnte. Der W-Rauschpegel an Lsp. und KH-Ausgang ließe sich reduzieren durch Verblockungserhöhung (C 128, 228) auf je 0,47 uF bis 1 uF bzw. Verblockung an Verbindungspunkten zwischen R 220 / C 213 bzw. R 120 / C 113 von je 2,2 nF (Schätzwert). Dadurch ein gewisses "Pseudo-Dolby-Decoding" (WN 090185).

7. Cassettenaufnahme und -wiedergabe ohne Andruckfilz (NPT)

Eine Cassette

gilt dann als beschädigt bzw. für normalen Betrieb ungeeignet,

wenn die sog. Andruckfeder, die für gleichmäßigen

Band-Kopfkontakt zu sorgen hat, falsch positioniert ist oder gar fehlt. Man

geht davon aus, daß im letzteren Fall die W bzw. erst recht

A eines solchen CC-Bandes mangelhaft oder unmöglich ist, da infolge

des minimalen Abwickelzuges am AWK nicht genug Anpreßdruck ohne den

Filz vorhanden sei.

Eine Cassette

gilt dann als beschädigt bzw. für normalen Betrieb ungeeignet,

wenn die sog. Andruckfeder, die für gleichmäßigen

Band-Kopfkontakt zu sorgen hat, falsch positioniert ist oder gar fehlt. Man

geht davon aus, daß im letzteren Fall die W bzw. erst recht

A eines solchen CC-Bandes mangelhaft oder unmöglich ist, da infolge

des minimalen Abwickelzuges am AWK nicht genug Anpreßdruck ohne den

Filz vorhanden sei.

(Aus den damaligen Notizen:) "Wie jedoch Versuche am 17.1.1985 gezeigt haben, ist es mit verschiedenen Testsorten (Agfa SFD I, BASF LHS I, Magna Superchrom (fehlerhafte Charge), Sony BHF 90, BASF LH, Jona) auf den Geräten SL 700 (Orig.) und SL 700/mod. möglich, ohne Einbußen des MOL und der Höhen auf den Filz-Andruck zu verzichten. Sollte dieses Verfahren auch auf das RD 4055/m und das TC 132 SD zutreffen, wäre eine revolutionäre Erkenntnis gefunden: fehlender Andruckfilz bedeutet (1) weniger Modulationsrauschen und (2) weniger Kopfabnutzung; optimal wäre das ganze bei hochpolierter Bandoberfläche (Kalandrierung). Ohne Filz hat übrigens bereits Anfang der 1980er Jahre ein japanischer Prototyp aufgenommen, bei dem das Band mittels einer Spezialmechanik aus der Cassette herausgenommen und einer geräte-internen Bandführung zugeführt wurde; dieses Gerät konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Anlaß zu den Versuchen mit der von mir so genannten und im Frühherbst 1985 auch der ITT vorgestellten Non Pressure Technology (NPT) war eine defekte Magna-Charge, deren Band in fast allen Geräten zum Pfeifen neigte, selbst ohne Andruckfilz. Als das Band ohne Filz sowohl in W wie in A getestet wurde, kam heraus, daß praktisch keine Beeinträchtigungen auftraten. (WN 170185). Eine konstruktionelle NPT-Variante dürfte darin bestehen, anstelle eines Fühlhebels den Löschkopf etwas weiter als konventionell in das betreffende CC-Fenster eintauchen zu lassen."

Erste Erfahrungen mit NPT

8. Ausblick

Wenngleich obiger Text meine vor gut 25 Jahren gewonnenen Erfahrungen wiedergibt, sollen mit dem SL 700 (und auch mit dem bisher unerwähnten Mono-Gerät SL 600 mit "Voice Activation") weitere Versuche gemacht (und Erkenntnisse gewonnen) werden; diese Geräte eignen sich noch immer hervorragend als Experimentier-Plattformen. Das bedeutet auch, daß trotz vieler neuer Digitalaufnahme-Verfahren (DAT, Festkörper) die bereits 1963 eingeführte Standard-Kompaktcassette 1. noch längst nicht ausgdient hat und - sofern in guter Qualität hergestellt - 2. archivfester ist, als vielfach angenommen. Drittens ist ein Cue- und Review-fähiges Cassettengerät noch immer bestens geeignet als Abhörgerät für transkriptorische Text-Erstellung, so z.B. von Radio- und TV-Sendungen, die aus analoger oder digitaler Aufzeichnung auf Cassette überspielt und von dort aus im Diktatbetrieb "ausgelesen" werden: das geht bislang besser als mit computativen Abspielverfahren (per Maus oder Touchpad). Text-Redaktionen und Text-orientierte Medienforschung wären also gut beraten, sich weiterhin dieses ebenso unkomplizierten wie preiswerten Verfahrens zu bedienen.

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

Text und Fotos (c): Dr. Wolfgang Näser, Marburg * Stand:

6.2.2011