(M)ein Jubiläum oder: wie ich Wissenschaft erlebte

Ein Text vom Frühjahr 2013

Wolfgang Näser, Marburg

War das ganze Leben eine Suche nach Wahrheit, Liebe und Schönheit

und ist es am Ende auch nur ein wenig gelungen, diese zu erschließen,

dann hat es sich gelohnt, Wacken und Klötze wegzuräumen

und auch mal tiefe Täler zu durchschreiten.

Hier geht es weder um eine wissenschaftliche Theorie

noch zitiere ich Koryphäen und sonstige "Leuchttürme", und dennoch

haben meine Erinnerungen und Reflexionen viel zu tun mit Wissenschaft, mit

meinem (manchmal verschlungenen) Zugang zu ihr und mit der Universität,

der ich viel verdanke, hat sie doch mein Leben entscheidend geprägt,

und deshalb gehört dieser Text in meine Uni-Homepage hinein, deren

Gewährung ich wiederum dem Marburger Hochschul-Rechenzentrum verdanke,

vor dessen Mitarbeiter/innen ich mich verneige.

Es war am 22. Dezember 1972, als ich, zusammen mit der Protokollantin,

an einem klirrend kalten Winternachmittag Professor Josef Kunz in

Hofheim / Taunus besuchte. Bei Kaffee und Kuchen prüfte er mich eine

halbe Stunde lang über

Franz

Kafka und die deutsche Novelle. Das war der Schlußteil meines

Rigorosums

(es gab noch nicht die Renaissance der Disputatio), das einen Tag zuvor mit

den jeweils einstündigen Examina bei den Professoren Kurt Otten

(Anglistik) und L.E. Schmitt begonnen hatte. Danach gingen wir in

den ersten Stock, Prof. Kunz zeigte uns seine elektrische Orgel, und wir

fuhren im Dunkeln nach Marburg zurück. Hinten im Kofferraum meines schon

mit UKW-Funk ausgestatteten Fiat 128 lagen, unter einer Decke, die ersten

5 frisch gedruckten Exemplare meiner Diss., deren erstes Exemplar ich, ganz

nach Plan, meinen Eltern unter den Weihnachtsbaum legen konnte.

Nun sind 40 Jahre vergangen - manchmal denke ich: wie ein Windhauch, dann

wiederum wird bewußt, wie voll gepackt diese vier Dekaden doch waren.

Die Rückschau auf diese Periode und die weiter davor liegende Zeit offenbart

einen etwas verschlungenen, zum Teil auch steinigen Weg, der zur Uni Marburg

führte, schließlich zur Promotion, zu fast 37 Jahren im Deutschen

Sprachatlas und zu 35 Jahren universitärer Lehre.

Mit 17 Jahren Abitur, mit 21 Jahren Examen und kurz darauf Doktor, nein,

das kann ich nicht vorweisen. Kurz nach dem 21. Geburtstag hatte ich erst

meine 18 Monate Bundeswehr hinter mir, die mir zwar viele wichtige

Lebenserfahrungen vermittelt, mich aber intellektuell gesehen um mindestens

ein Jahr zurückgeworfen hatten. In der gegenwärtigen

Bildungs-Diskussion wird dann und wann behauptet, Armut oder "eine falsche

Familie" seien Hinderungsgründe für gymnasiale oder gar

universitäre Bildung und damit einen entsprechenden sozialen Aufstieg.

Nun, dann war ich offenbar unter sehr ungünstigen Bedingungen aufgewachsen:

in einer Kleinstadt (Arolsen) mit gerade 5000 Einwohnern und als (einziges)

Kind von Eltern ohne Abitur, und es gab keinen akademischen "Hintergrund",

der so oft beschworen wird bei den bisweilen als "Alpha"-Menschen hochgelobten

Früh-Karrierist/innen. Mit 17 ging ich ganz normal zur Schule, gab viele

Nachhilfestunden, erkundete das Waldecker Land per Fahrrad, bastelte mit

Widerständen und Röhren und half meinen Eltern in unserem kleinen

Geschäft. Auch arbeitete ich mal für etwas mehr Taschengeld in

einem Betonsteinwerk. Kurz vor dem Abitur (das ich als einer der Besten bestand)

verlegte ich im Keller unseres neu erbauten Hauses die gesamte

Elektro-Installation. Wissenschaftliche Arbeitsweisen und Theorien? Konnten

mir meine Eltern nicht vermitteln, doch, und das schätze ich noch heute

als viel essenzieller, konnten sie mir zeigen, wie man mit Fleiß etwas

erreicht, und sie konnten mir Liebe geben.

Alle wichtigen Anregungen und Impulse

erhielt ich an der

Christian-Rauch-Schule

in Arolsen von Lehrerinnen und Lehrern, an die ich mich noch heute gern erinnere.

Hier erwuchsen die Liebe zum Deutschen und anderen Sprachen, erfuhr ich von

kühnen Vorhaben der Physik, fand einen Zugang zu den Geheimnissen der

anorganischen Chemie und, dank dem unvergessenen Musikdirektor Dietrich

Krüger, zur Klassischen Musik. Die Schulzeit legte den Keim zu einer

schon damals beachtlichen Vielseitigkeit, die mir später die Berufswahl

und das Zurechtfinden an der Hochschule erschweren sollte. Ich kann mir dich

vorstellen als Assistent eines Professors, sagte mein damaliger Lateinlehrer

Franz Marterer, später liebäugelte ich mit technischen Berufen

und wollte, kurz vor dem Abitur gefragt und schon ganz im Eifer meines

Tonband-Hobbys, Tonmeister werden - wovon man mir abriet, von wegen der damals

für Krankheit anfälligen Ohren. Gut, die Liebe zu den Sprachen

obsiegte, was ich nicht unwesentlich unserem damaligen, noch blutjungen

Klassenlehrer Otto Brett (Bild rechts vom 29.6.2003!) verdanke, der uns mit

viel geistvollem Humor und in vorbildlicher Kameradschaft zum Abitur

führte.

Alle wichtigen Anregungen und Impulse

erhielt ich an der

Christian-Rauch-Schule

in Arolsen von Lehrerinnen und Lehrern, an die ich mich noch heute gern erinnere.

Hier erwuchsen die Liebe zum Deutschen und anderen Sprachen, erfuhr ich von

kühnen Vorhaben der Physik, fand einen Zugang zu den Geheimnissen der

anorganischen Chemie und, dank dem unvergessenen Musikdirektor Dietrich

Krüger, zur Klassischen Musik. Die Schulzeit legte den Keim zu einer

schon damals beachtlichen Vielseitigkeit, die mir später die Berufswahl

und das Zurechtfinden an der Hochschule erschweren sollte. Ich kann mir dich

vorstellen als Assistent eines Professors, sagte mein damaliger Lateinlehrer

Franz Marterer, später liebäugelte ich mit technischen Berufen

und wollte, kurz vor dem Abitur gefragt und schon ganz im Eifer meines

Tonband-Hobbys, Tonmeister werden - wovon man mir abriet, von wegen der damals

für Krankheit anfälligen Ohren. Gut, die Liebe zu den Sprachen

obsiegte, was ich nicht unwesentlich unserem damaligen, noch blutjungen

Klassenlehrer Otto Brett (Bild rechts vom 29.6.2003!) verdanke, der uns mit

viel geistvollem Humor und in vorbildlicher Kameradschaft zum Abitur

führte.

Ich wollte Englisch und Französisch für das Lehramt studieren,

und dann, kurz nach dem Abitur, wurde ich einberufen und, wie ein Stück

Vieh, mit meinen Leidensgenossen auf einem Lastwagen vom Hauptbahnhof

zur Göttinger Ziethen-Kaserne transportiert; kurz darauf traf dort der

zerstückelt entwertete Marburger Studentenausweis ein, zum Heulen.

Alles andere hatte ich in jenen achtzehn Monaten getan außer studieren

und / oder mich mit wissenschaftlichen Theorien und Arbeitsweisen zu

beschäftigen, hatte genug zu tun gehabt mit der (schließlich

gelungenen) Anpassung an die aus verschiedensten Schichten und Lebensbereichen

kommenden Kameraden, bis zuletzt hatte ich mit fünf anderen in einer

"Stube" zugebracht und dann dem Panzerbataillon 44 Ade gesagt.

Obzwar sie mich wie nichts anderes entwöhnte von Atmosphäre und

Technik des schulischen Lernens und insofern den Übergang zur

Universität erschwerte, war und bleibt die Bundeswehrzeit für mich

eine wichtige Periode der Selbstfindung und vieler guter Erfahrungen im

praktischen Leben. Als ich von ihr Abschied nahm, hätte man mir das

Zeugnis der Reife jetzt mit einigem Recht geben können.

Zum Wintersemester 1964/65

wurde ich (unter deren Rektor Prof. Niebergall) im neuen, eleganten

Verwaltungsgebäude der Marburger Philipps-Universität für

ein Lehramts-Studium in den Fächern Germanistik und Anglistik

immatrikuliert; zuvor arbeitete ich, um die Zwischenzeit sinnvoll

auszufüllen, den ersten von insgesamt 22 Monaten beim Internationalen

Suchdienst des IKRK Genève in Arolsen.

Zum Wintersemester 1964/65

wurde ich (unter deren Rektor Prof. Niebergall) im neuen, eleganten

Verwaltungsgebäude der Marburger Philipps-Universität für

ein Lehramts-Studium in den Fächern Germanistik und Anglistik

immatrikuliert; zuvor arbeitete ich, um die Zwischenzeit sinnvoll

auszufüllen, den ersten von insgesamt 22 Monaten beim Internationalen

Suchdienst des IKRK Genève in Arolsen.

Intellektuell gesehen erschien der Studienbeginn wie ein Sprung ins kalte

Wasser. Zunächst einmal galt es herauszufinden, was das viel verwendete

"relevant" bedeutet, dann, was, literarisch gesehen, man unter "interpretieren"

versteht. Ein als Tutor arbeitendes höheres Semester zeigte uns die

unermeßlich scheinenden Bestände der altehrwürdigen

germanistischen Bibliothek "Am Plan" in Marburg. Knarrende Dielen, Regale

mit einer Unzahl geheimnisvoller Signaturen. Oben, im ersten Stock, waren

die Zimmer des Ordinarius und der Assistenten; ab und zu ging einer nach

draußen und genoß die frische Luft.

Würde ich dort jemals heimisch werden? War ich hier, in der

Geisteswissenschaft zu Hause? Wo ich doch, an den Wochenenden in Arolsen,

lieber an elektrischen Schaltungen werkelte, meinen selbstgebauten

NF-Verstärker und einen kleinen Mittelwellensender zu verbessern suchte?

Und zwischendurch, in den Semesterferien, immer wieder zwei oder drei Monate

Vollzeit beim Suchdienst, wo ich es mit Fleiß und Können zum

höchstbezahlten Studenten brachte, der kurzzeitig in der

Übersetzergruppe in englischer und französischer Korrespondenz

die Arbeit zweier kranker Kolleg/innen mit erledigte und eine 170 Seiten

lange Übersetzung des in der "Times" abgedruckten Prozesses

"Dering

vs. Uris" fertigte. Im Suchdienst, dessen Atmosphäre und Arbeit

mir so gut gefielen, daß ich allen Ernstes in Erwägung zog, dort

zu bleiben, bis mir der gütige Direktor zu verstehen gab, es sei doch

besser, das Studium fortzusetzen.

Und so reichte nun meine Bandbreite von der tragischen Größe im

"Prinzen von Homburg" bis zum Problem der Ankopplung des Schirmgitters bei

der AG2-Modulation eines Kurzwellensenders, von der

Handlungsführung im "Joseph Andrews" bis zur Entbrummung im Heizkreis

des "Magnetophons KL 65 KS", von Problemen der Förderstufendidaktik

bis zur Effektivität eines Öldruck-Ausgleichsbehälters im

Mororraum meines mittlerweile zehnjährigen Fiat 600. (Erinnerungen,

1987)

Die zwei Seelen in meiner Brust, nämlich die Liebe zu den Sprachen und

der Hang zum Technisch-Ingenieurmäßigen, waren im Sommer 1966

so heftig in Widerstreit geraten; daß ich nach vergeblichen

Bemühungen, den Sinn des Spekulativen in der Geisteswissenschaft

nachzuvollziehen, nicht wenig Lust verspürt hatte, diesem Studium den

Rücken zu kehren. Andererseits gab es manch interessante und, aus

späterer Sicht exotisch erscheinende Lehrveranstaltung, so vermittelte

uns im SS 1965 der Gießener Lehrbeauftragte und spätere Marburger

.Oberbürgermeister Dr. Hanno Drechsler, der uns mit "Herr Kommilitone"

anredete, die Grundlagen der Wissenschaft von der Politik und gab

es im WS 1967/68 ein erziehungswissenschaftliches Proseminar zum

Fremdsprachenunterricht, in dem Dr. Reinhold Freudenstein, damals

Klafki-Assistent, uns eine Vision eröffnete: irgendwann, sagte er, werde

es in jedem Studentenzimmer einen Bildschirm geben, über den

man alle wichtigen Informationen abrufen könne - er war

gerade aus den USA zurückgekehrt.

Ein Meilenstein war, im Frühjahr 1967, zweifellos die

neunwöchige Hospitation an

"meiner" Schule. Mein ehemaliger Deutschlehrer Georg Bonin gab mir seine

Sexta, die durfte ich sechs Wochen völlig frei und selbständig

unterrichten, hernach kamen die lieben Kleinen mit ihren Poesiealben, in

die ich mit Freude kleine Widmungen eintrug; ich wäre damals am liebsten

dort geblieben und hätte weiter unterrichtet. Ganz zum Schluß

etwas damals auch für diese Schule Neues: oben im Physiksaal des Neubaus

präsentierte ich den Amateurfunk, mit meinem Eigenbau-Kurzwellensender

und einer provisorisch über den Schulhof gespannten Langdrahtantenne.

Wieso Amateurfunk? Ich hatte im Sommer 1966 ganz nebenbei Technik, Morsen

und Gesetzeskunde gepaukt und schließlich am 21. Oktober bei der

Oberpostdirektion in Frankfurt meine Funklizenz erworben. Und war kurz darauf

mit meinem Kommilitonen Karl-Heinz Adolph für einen Tag zum HR in Frankfurt

gefahren, wo er als Nachrichtensprecher arbeitete; dieser nur kurze Besuch

inspirierte dazu, von meiner Amateurfunkstelle aus allsonntägliche

Rundspruchsendungen durchzuführen, mit Pausenzeichen, Nachrichten und

Musikeinlagen, Hörberichte kamen auch aus dem Ausland. Zu dieser Zeit

nahm ich teil an einem linguistischen Hauptseminar, in dem es unter anderem

um "Mathematik und Dichtung" ging und komplizierte syntaktische Gebilde nach

allen Regeln der Kunst analysiert wuerden. In der Anglistik hatte ich es

übrigens schon im 3. Semester geschafft, an einem von Kurt Otten geleiteten

Hauptseminar über Chaucers

Canterbury

Tales teilzunehmen.

In jenem noch immer kritischen Jahr 1967, in dem ich rund 3.000 Funkverbindungen

tätigte und an dessen Ende ich mit meinen 24 Jahren Vorsitzender des

DARC-Ortsverbandes Arolsen werden sollte, kam, wie ein Wunder, Josef Kunz'

Vorlesung über Heinrich von Kleist. Das war der endgültige Wendepunkt,

und deswegen gedenke ich noch heute, nach all den vielen wechselvollen Jahren,

dieses so liebenswerten, großartigen und menschlichen Hochschullehrers

ebenso wie meines akademischen Lehrers Ludwig Erich Schmitt, dessen Hauptseminar

über König Rother ebenfalls tiefe Spuren hinterließ. Ebensolchen

Dank schulde ich dem charismatischen Pädagogen Wolfgang Klafki und seiner

Vorlesung über Herbart. Meine pädagogische Zulassungsarbeit

befaßte sich mit der Reform der gymnasialen Oberstufe nach der

Saarbrücker Rahmenvereinbahrung. An einem extrem heißen Junitag

1968 bestand ich mein Pädagogikum und war nun cand.phil. Auf

dem Arolser Marktplatz und an anderen Stellen prangte mein viersprachiges

Plakat "Amateurfunk- Brücke zur Welt" und im Frühherbst 1968 erhielt

ich als erster Arolser die Goldene

Leistungsnadel des Deutschen Amateur-Radio-Clubs.

Was, könnte man nun fragen, hat letzteres mit Wissenschaft zu tun und

warum tut sich ein angehender Deutsch- und Englischlehrer so etwas an? Wieso

das alles, damals schon neun Jahre Erfahrung mit einem

Telefunken-Tonbandgerät, das

ich 1968 bis zur möglichen Grenze umgebaut und in dessen Rahmen mit

der Telefunken AG korrespondiert hatte, wieso die intensive Beschäftigung

mit angewandter Hochfrequenztechnik? Die einzige und, wie ich denke, valide

Rechtfertigung besteht darin, daß ich bereits damals versuchte,

verschiedene Bereiche sinnvoll zu kombinieren und das auf dem einen Feld

an Erfahrungen Gewonnene auf dem anderen Feld einzubringen. Die Gesetze der

funktechnischen Kommunikation "füttern" die nachrichtentechnische

Theoriebildung ebenso wie die Gesetzmäßigkeiten der Ton-Modulation

die praktischen Gegebenheiten der angewandten Phonetik. Letzterer Bereich

blieb mir, was ich immer wieder bedauerte, leider verschlossen. Es sollte

anders kommen, in dieser Kette gesteuerter Zufälle.

Schmitts Hauptseminar über den "König Rother" eröffnete

mir die bislang noch weithin unbekannte Welt der mittelhochdeutschen Dichtung

und speziell die der sogenannten Spielmannsepik. Meine auch hier strukturell

bestimmte Herangehensweise ließ mich das Thema "Sachbeschreibung"

wählen. Hier gibt es klare sprachliche Muster, enorm leistungsfähige

syntaktisch-rhetorische Bauelemente, hier lassen sich klar definierbare Resultate

erarbeiten. Später ermutigte mich Schmitt, diese Forschungen auf die

ganze Spielmannsdichtung auszuweiten, also den Herzog Ernst, den Orendel,

die Oswald-Dichtungen und Salman und Morolf einzubeziehen.

1969, im für mich studienmäßig und nachrichtentechnisch

gleichermaßen interessanten und wichtigen Jahr, führte ich im

Mai unsere Arolser Funkamateure nach Köln (Studios) und Jülich

(Sendeanlage) zur Deutschen Welle, die über gigantisch anmutende

Antennen-Wände schon damals in 35 Sprachen alle Kontinente mit Nachrichten

und kulturellen Features versorgte. Alle Studierenden erlebten eine Sternstunde

der internationalen Raumfahrt und Technikgeschichte, als wir Ende Juli mitten

in einer Vorlesung vernahmen "the Eagle has landed": die ersten zwei Menschen

hatten die Mondoberfläche betreten. Im August erwarb ich für

selbstverdiente 800 DM ein ungeheuer innovativ und vielseitig wirkendes

großes Tonbandgerät, das NordMende 8001/T4, um es auch innerhalb

des Studiums medial einzusetzen; ich nahm es mit ins Englische Seminar,

um dort zusammen mit dem Lektor Hans.Otto Thieme und dem Leiter des

Uni-Sprachlabors die Aussprachetests der Anglistik-Anfänger/innen

auszuwerten. Im Herbst war ich dort Tutor geworden, betreute das

Medienarchiv des Instituts und hielt später selbständige

Grammatik-Übungen im Uni-Sprachlabor.

Horst

Oppel, der ebenfalls unvergessene, international renommierte Nestor der

Marburger Anglistik, hatte den Arbeitsvertrag unterschrieben. Ihm verdanke

ich Shakespeare-Vorlesungen und eine Altenglisch-Einführung, deren

Eindrücklichkeit für immer in meiner Erinnerung festgeschrieben

sind: das beweist schon die Tatsache, daß ich - im Gegensatz zu vielen

Sprachphänomenen - bestimmte Flexionsendungen des Altenglischen bis

heute nicht vergessen habe - überhaupt spielte die Grammatik schon

immer eine übergeordnete Rolle in meiner sprachlichen Rezeption: das

begann im Deutschunterricht der Sexta und Quinta, setzte sich fort im

Lateinunterricht ab Quarta, war Gegenstand unzähliger Nachhilfestunden,

die ich an den Nachmittagen gab und mit denen ich mir schließlich mein

erstes gutes Mikrofon, das Telefunken D 19 B, finanzierte. Die Sprache als

kreativer Baukasten, als künstlerisches System modularisierter

Elemente, das war immer mein Thema, und das korrespondierte auch mit

meiner technischen Sichtweise, mit Konzeptionen modularisierter Strategien

in der HF- und NF-Technik. Die Theorie war lediglich ein Hilfsmittel, wogegen

es mir immer auf die Praxis ankam: was kann man womit auf optimale

Weise und mit geringstmöglichem Aufwand, also am effektivsten erreichen?

Womit lassen sich Dinge voranbringen, Verhältnisse bessern? Und, das

war mir klar, ergab sich aus aller wissenschaftlicher Beschäftigung,

aus allem Studium die Verpflichtung, das Gelernte alsbald an andere

weiterzugeben - egal wo, ob in der Schule, (wenn überhaupt, das

war noch nicht klar) an der Universität oder in einem anderen Berufsfeld.

Meine Anglistik-Hilfskraft-Tätigkeit bereicherten zwei Ereignisse: die

Teilnahme an einer Sprachlabor-Tagung in Erlangen (Sommer 1969) und einer

mediendidaktischen Tagung im Internationalen Haus Sonnenberg (Frühjahr

1970), wo ich den charismatischen Gelehrten Mario Wandruszka kennenlernen

durfte. Seine damals ironisch formulierte Kritik an Noam Chomskys wohl

ursprünglich als Theoriebasis für Elektronenrechner konzipierter

Transformationeller Grammatik teilte ich damals und teile sie noch

heute; meine ganze Beschäftigung mit Sprache und Literatur habe ich

bis heute immer primär als philologisch (und damit die Sprache

als Kunstwerk) empfunden. Dies half mir auch, eine neue, zunächst

als nicht gerade einfach empfundene, Herausforderung zu meistern, nämlich

Literatur in einer Oberstufe zu unterrichten: diese stellte sich mir

im Marburger Lessing-Kolleg, wo ich zweieinhalb Monate in den

Sommer-Semesterferien arbeitete und Tonbandgerät und Overheadprojektor

als didaktische Hilfsmittel einsetzte.

Wie schon angedeutet, war bislang noch längst nicht klar, wo ich einmal

"landen" sollte. Ab WS 1970/71 hatte ich einen Vertrag als sogenannte

Wissenschaftliche Hilfskraft , arbeitete als solche bis 9/1971 überwiegend

im (noch teils kritisch betrachteten) Uni-Sprachlabor (Prof. Kurt Otten verglich

es 1971 mit einer Melkmaschine) und gehörte zu den wenigen, die

einen Generalschlüssel und damit auch den Zugang zur teuren

Tonband-Kopieranlage besaßen. Dem Internationalen Suchdienst hatte

ich (auch mit etwas Wehmut und schweren Herzens) im April 1970 Ade gesagt,

nun galt es, das Staatsexamen vorzubereiten und, wie von Schmitt vorgeschlagen,

das Sachbeschreibungs-Thema auf alle fünf Spielmannsepen auszuweiten.

Es entstand eine über 400-seitige philologisch-stilistische Analyse

(Schmitt: "Damit hätten Sie bei mir promovieren können"). Nach

einer dreimonatigen Fristverlängerung bestand ich Anfang Juli

1971 das Staatsexamen; unmittelbar danach stellte ich meine schon

damals sehr beachtliche Funkstation um auf Einseitenbandbetrieb und war gerade

dabei, mir ein Netzteil für den Transceiver zu bauen, als Professor

Schmitt aus Marburg anrief und mitteilte, die Bemühungen um eine Stelle

im Sprachatlas seien erfolgreich verlaufen und ich könne im Oktober

als Wissenschaftlicher Mitarbeiter BAT IIa beginnen. Der ehrwürdigen

Alten Landesschule in Korbach hatte ich einen Besuch abgestattet,

um den Gruß eines Sprachlaborkollegen auszurichten; der Direktor hatte

angedeutet, ein Status als Wissenschaftlicher Mitarbeiter sei doch besser

und angenehmer als wenn ich als Referendar beginnen müßte.

Als selbständige Mitwirkung an Projekten des Instituts wird meine

Tätigkeit vertraglich definiert. Kaum habe ich den Dienst im Deutschen

Sprachatlas begonnen, wird Anfang November 1971 das neue Sprachlabor

der Philipps-Universität im Quergebäude Biegenstraße 12

eingeweiht; aufgrund meiner beratenden Mitarbeit in Sachen

Video-Technik (Ampex-Verfahren) bin ich dazu eingeladen; ein noch

heute im Sprachlabor vorhandenes Presse-Foto zeigt mich neben dem damaligen

Uni-Vizepräsidenten Theodor Mahlmann. Die Sprachlabor-typische

Arbeit mit den 4-Phasen-Drills hat in mir das Konzept eines Abspielverfahrens

mit automatischer Pausen-Tilgung per Vortast-Kopf reifen lassen; die

hohen Kosten halten mich davon ab, es zum Patent anzumelden.

Ich sei doch ein richtiger

Medien-Mann, hatte L.E. Schmitt gesagt,

als ich mich um die DSA-Stelle bewarb. In der Tat. 12 Jahre Erfahrung in

Technik und Praxis der Tonaufnahme, Hospitation beim Rundfunk, mehrere tausend

Funkverbindungen, konstruktionelle Arbeit an Audio- und

Hochfrequenzgeräten, Geschäftsführung in einem Ortsverband

des DARC. Und dazu zwei Jahre Sprachlabor. Ein Medienmann mit wissenschaftlichem

Schwerpunkt in

mittelhochdeutscher

Sprachgestaltung. Und Kredit genug, daß mich Ludwig Erich Schmitt sogleich

bat, ihn ab und zu in seinen Hauptseminaren und seiner Sprechstunde zu vertreten:

eine große Herausforderung, die ich gern annahm. Eine weitere, für

mich weniger angenehme, weil zu meiner Medienaffinität gänzlich

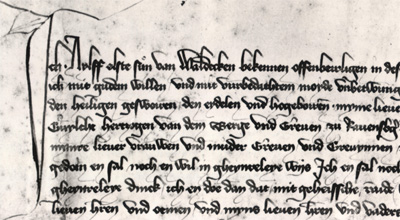

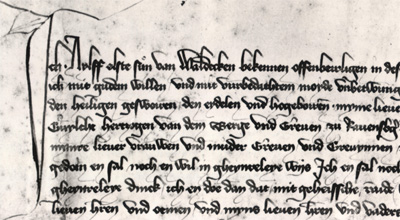

inkompatible Herausforderung bestand darin, daß er mir eröffnete,

ich solle mich fortan mit sogenannten altdeutschen Privaturkunden des 13.-15.

Jahrhunderts befassen und Archivreisen unternehmen, alles für einen

geplanten Historischen Deutschen Sprachtlas. Er und ich und eine

spätere Hilfskraft, sonst gab es niemanden. Wir besuchten das damals

von Fotomeister Gils geleitete, professionelle Fotolabor der Historiker,

ich lernte viel über Arten und Technik alter Schriften, über

Paläographie und Diplomatik und warum es so wichtig sei, die alten

Pergamente sorgsamst und mit höchster Auflösung zu fotografieren,

um ja keinen Haarstrich zu übersehen. Nicht nur in den von mir mitbetreuten

Vorlesungen, sondern auch auf dem Gebiet der Urkunden taten sich neue "Welten"

auf - faszinierende, wie ich feststellte, vermitteln diese Dokumente in ihrer

"reduzierten Rhetorik" trotz aller juristischen Formelhaftigkeit eine damals

sehr alltagsnahe Sprachgebung und alles, was sich an nichtsakralen

Rechtshändeln und -geschäften abspielte.

mittelhochdeutscher

Sprachgestaltung. Und Kredit genug, daß mich Ludwig Erich Schmitt sogleich

bat, ihn ab und zu in seinen Hauptseminaren und seiner Sprechstunde zu vertreten:

eine große Herausforderung, die ich gern annahm. Eine weitere, für

mich weniger angenehme, weil zu meiner Medienaffinität gänzlich

inkompatible Herausforderung bestand darin, daß er mir eröffnete,

ich solle mich fortan mit sogenannten altdeutschen Privaturkunden des 13.-15.

Jahrhunderts befassen und Archivreisen unternehmen, alles für einen

geplanten Historischen Deutschen Sprachtlas. Er und ich und eine

spätere Hilfskraft, sonst gab es niemanden. Wir besuchten das damals

von Fotomeister Gils geleitete, professionelle Fotolabor der Historiker,

ich lernte viel über Arten und Technik alter Schriften, über

Paläographie und Diplomatik und warum es so wichtig sei, die alten

Pergamente sorgsamst und mit höchster Auflösung zu fotografieren,

um ja keinen Haarstrich zu übersehen. Nicht nur in den von mir mitbetreuten

Vorlesungen, sondern auch auf dem Gebiet der Urkunden taten sich neue "Welten"

auf - faszinierende, wie ich feststellte, vermitteln diese Dokumente in ihrer

"reduzierten Rhetorik" trotz aller juristischen Formelhaftigkeit eine damals

sehr alltagsnahe Sprachgebung und alles, was sich an nichtsakralen

Rechtshändeln und -geschäften abspielte.

Im Frühjahr 1972 erfuhr ich auf einer Tagung zum ersten Mal von

den intensiven, EDV-gestützten Arbeiten zu einem Kleinen Deutschen

Sprachatlas. Jahre später sollten einige Kollegen und ich intensiv

die umfangreichen Computerausdrucke dieses Projekts korrekturlesen.

Gleichzeitig war ich dabei, meine Forschungen zur Sachbeschreibung in den

Spielmannsepen zu einer Dissertation ausweiten. Als übrigens im Oktober

meine erste

Funkfernschreib-Zweiwegverbindung gelang,

war die Konzeption der Diss. unter

Dach und Fach und begannen die ersten Vorbereitungen für den Druck.

Eine Zeit intensiven Arbeitens, kurzer Nächte, eines, wie es Kafka einmal

nannte, wenig regelhaften "Manöverlebens", dessen Nachwirkungen ich

noch im nächsten Frühjahr zu spüren bekam, als ich auf der

Rückfahrt von einer Tagung zusammen mit Prof. Schmitt plötzlich

auf der Autobahn anhalten mußte, weil die Augen so brannten, daß

ich nicht mehr weiterfahren konnte - es dauerte lange, bis dieses Phänomen

sich beruhigt hatte.

Die teils hochkomplizierten Wege und Techniken sachbeschreibender Syntax

zu erkunden und ihre Darstellung zu vertiefen bereitete Freude. Mir, dem

Praktiker, auch und gerade in Sachen Sprache, dem Stilisten und Grammatiker,

der die Sprache begriff als Baukasten zur Herstellung unermeßlich vieler,

kunstvoller, Gedanken, Gefühle, Konzeptionen Gestalt verleihender

Zeichenketten. Mit einem Satz modularer Rotring-Federn entstanden entsprechende

Strukturschemata, mit dem ersten für noch relativ viel Geld angeschafften

elektronischen Tischrechner statistische Berechnungen; nicht vergessen wurde

in einer Anmerkung der Hinweis auf spätere Forschungsmöglichkeiten

mit den damals für linguistische Analysen bereits benutzten

Großrechnern - insofern gelang ein, wenn auch winziger, Spagat zwischen

traditioneller Mediävistik und innovativer Informatik.

Die in großer Eile vollzogene Promotion erwuchs auch aus der

Ungewißheit, Ende 1972 nicht zu wissen, ob der zweite Einjahresvertrag

im nächsten Jahr verlängert werden würde. Gottseidank zerstreuten

sich bald diese Bedenken. Meinem Vorsatz, das wissenschaftlich Erworbene

umgehend weiterzuvermitteln, gehorchte im Sommersemester 1973 meine

erste Lehrveranstaltung zur Sprache in den

Originalurkunden des

13.-15.Jahrhunderts, für die ich auch die spätere Professorin

Dr. Hildegard Stielau von der Randse Afrikaanse Universiteit gewinnen

konnte, die als Institutsgast aus Johannesburg angereist war. Die

organisatorische Durchführung seines Doktoranden- und

Habilitandenkolloquiums hatte mir L.E. Schmitt bereits Anfang 1973 angetragen.

Alsbald beginnen die Vorbereitungen zur für den September geplanten

großen Exkursion der Professoren

Schmitt und Pfister, die uns zu vergleichenden Dialektstudien in die Schweiz

und Oberitalien führt und zu der ich später eine mediengestützte

Nachbereitung präsentiere. Wie schön, dem Schweizerdeutschen

wiederzubegegnen, als ich ein paar Monate später auf einer

Wochenend-Städtereise in Zürich einen Exkursions-Schauplatz wiedersehe

und die Tagung der Schweizerischen Amateurfunk-Fernschreibgruppe

(Swiss-ARTG) besuche.

Trotz der unsicheren Arbeitsvertrags-Lage (Ketten-Jahresverträge) schlage

ich im Frühherbst 1973 die durchaus lukrative und perspektivisch reizvolle

Möglichkeit aus, als Nachfolger des prominenten Nachkriegs-Rundfunkpioniers

und weltbekannten Radioamateurs Egon Koch (DL 1 HM) die Leitung der

Technischen Pressestelle bei der

ITT

zu übernehmen: die Voraussetzungen, nämlich Kompetenzen sowohl

im sprachlich-Journalistischen wie technisch-Ingenieurmäßigen,

erfülle ich ja und hätte diese Stelle aller Voraussicht nach bekommen.

Voller Hoffnung, hier progressive technische Konzepte in die angewandte

Sprachwissenschaft einbringen und realisieren zu können, bleibe ich

in Marburg - und entgehe damit einem ungewissen Schicksal, denn als ich 12

schwierige Jahre später im August 1985 der ITT in Pforzheim

einen Besuch abstatte, um dort mein am umgebauten

SL 700 und auch in Live-Aufnahmen

erprobtes System zur andruckfilzlosen Bandabtastung

("NPT") vorzustellen, werden

nur zwei Jahre vergehen, bis sich der Konzern umstrukturiert.

Im Wintersemester 1973/74 begann ich mit meinen Lehrveranstaltungen zur

mittelhochdeutschen Sprache und Literatur, die meinen Studierenden und mir

große Freude und uns eine Menge interessanter Proseminararbeiten

bescherten. In Ansätzen struktureller und auch interpretatorischer

Sprachbetrachtung konnte ich alles umsetzen und weitergeben, das ich

während des Studiums in Vorlesungen, Übungen und Seminaren gelernt

und in meiner Dissertation erarbeitet hatte. Auf dem technischen Sektor hatte

sich vom Frühjahr 1973 an ein neues, faszinierendes Gebiet eröffnet:

der Kurzwellen-Mobilfunk. Die in

tausenden höchst informativer und technisch interessanter Funkverbindungen

gemachten Erfahrungen führten mich zu dem Vorschlag, der damals bereits

vielfach genutzten Strategie entsprechend für das Institut eine

Amateurfunk-Sonderstation (mit Sonder-Rufzeichen) einzurichten und

in diesem Rahmen nebenher per Funk sowohl Werbung für unsere durchaus

auch modern ausgerichteten Projekte zu machen und ebenfalls per Funk

Dialekt-Erhebungen durchzuführen ("Wie sagen Sie zu XY in Ihrer Mundart?")

Ich beantragte und erhielt ein Sonder-Rufzeichen, für das ich mehrere

Jahrzehnte aus eigener Tasche Lizenzgebühren entrichtete, doch wurde

dem Vorhaben keinerlei Verständnis entgegengebracht, so daß kein

einziger Funkkontakt durchgeführt werden konnte und eine innovative

Konzeption von PR- und Forschungsarbeit ausgeschlagen wurde. Höhepunkt

des Jahres 1974 ist im Juli mein Informations- und Forschungsaufenthalt

in Südafrika, wo ich auch Radio RSA besichtige und in Interviews

meine Eindrücke vermittle.

Konsequent parallel zum Arbeiten an den rechtsgeschichtlichen Sprachzeugnissen

führten meine Lehrveranstaltungen einerseits bis zum

"Sachsenspiegel" und andererseits

im WS 1974/75 zu einem äußerst fruchtbaren Proseminar zur

Historischen Linguistik, das ich auf der Basis ausgewählter Texte

von Notker bis Martin Opitz gestaltete und das eine Reihe interessanter Arbeiten

hervorbrachte. Weitere Lehrveranstaltungen hielt ich zur

Lexikologie, wobei erstmals

ausgewählte Fernschreib-Nachrichtentexte als Lehrmaterialien

benutzt und auch die historischen Aspekte

und die Fachsprachen

gebührend einbezogen wurden, was sich später niederschlagen sollte

in Glossaren zur Luftfahrt- und

Funktechnik. In den Hauptseminaren

L.E. Schmitts, denen ich unterstützend beiwohnte, erlebte ich in aller

Gänze das umfassende, den üblichen Rahmen einer Professur sprengende

Wissen dieses Hochschullehrers, des damals wohl einzigen Lehrstuhlinhabers

für

germanische Sprachen und Literaturen - und damit auch

für das Niederländische; an einigen diesbezüglichen

Prüfungen durfte ich als Protokollant teilhaben: auch hierbei habe ich

Wertvolles gelernt.

Als das Jahr 1975 beginnt, führe ich "meine" Arolser Funkamateure

(nach 1969 zum zweiten Male) zur Deutschen Welle; wir besichtigen die (damals

schon computergesteuerten) Studios in Köln und die imposante Sendeanlage

in Jülich - eine für mich nicht allein technische, sondern auch

medienkundliche Exkursion; in Frankfurt hatten wir zuvor den Hessischen Rundfunk

besucht und auf dem

Hohen

Meißner dessen Sendeanlage in Augenschein genommen. Was die

Dialektologie angeht, so führen im April/Mai 1975 die Professoren Schmitt,

Pfister uns und zahlreiche Gäste in die

Ostalpen; es entstehen zahlreiche

Bild- und Tonaufnahmen; letztere bringe ich, soweit möglich, auch in

die persönliche Lehre ein und integriere später einige in meine

Uni-Homepage. Kurz zuvor hatte unter Leitung von Prof. Reiner Hildebrandt

Institutsmitglieder und Gäste nach Saarbrücken und Metz geführt

und auch hier die Sprachgrenzproblematik deutlich gemacht.

Der konstant innewohnende Wettstreit technisch- ingenieurmäßiger

und sprachlich-struktureller Interessen und die damals personell und

institutionell unsichere Lage erschwerten eine Entscheidung dahingehend,

ob und mit welchem Thema eine Habilitation anzustreben wäre.

Das Faktum, gerade eine der begehrten Dauerstellen bekommen zu haben

und der Plan, eine Familie gründen zu wollen, ließen mich die

Möglichkeit eines kurzzeitigen Habilitationsstipendiums (mit folgender

Stellen-Unsicherheit) ausschlagen; kurz darauf wurde L.E. Schmitt am Ende

des WS 1975/76 emeritiert.

Wertvolle Erkenntnisse bescherte mir Anfang 1976 eine kurze, aber

sehr intensive und alle Aspekte der Empirie vermittelnde Hospitation in der

von Toningenieur Heinz Hopf technisch betreuten Phonetischen Abteilung

des Instituts. Nie vergesse ich das Arbeiten mit den großen

Telefunken-Studiomaschinen, dem Allison-Filter und dem Tempophon. Im Hauptseminar

Prof. Stellmachers in Gießen referierte ich als Gast über Typen

und Erforschung der deutschen Privaturkunden des 13. bis 15. Jahrhunderts

und begann gleichzeitig mit der Anlage einer großen Bibliographie zur

deutschen Lexikologie, in der (später enttäuschten) Hoffnung, diese

mit einem Kollegen zu publizieren. Im Wintersemester 1976/77 hielt ich an

der Universität Gießen vor rund 70 Hörer/innen eine

Einführung in die Historische Linguistik. Das von der Uni Gießen

begrüßte Vorhaben, im SS 1977 dort ein Haupt- und ein Proseminar

zu halten, wurde von Marburg abgeblockt.

Meine sprachlich-strukturellen Interessen vertieften sich in der Lektüre

der groß angelegten, äußerst gründlichen Syntax Otto

Behaghels. Die weitere philologische Beschäftigung mit den Urkunden

und der historischen Rechtssprache führte zu einem Aufsatz in

der Bernhard Martin zum 90. Geburtstag gewidmeten Festschrift, wo ich mich

mit populären Redewendungen (z.B. gang und gäbe) befaßte,

die aus der Urkundensprache erwuchsen. Auch bestückte und betreute ich

eine Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Institutes, das auch

in zwei Symposien gewürdigt wurde.

Ebenfalls im Jahre 1977 erfuhr meine Lehre einen entscheidenden

Neu-Impuls: im neu konzipierten, erstmals von Prof. Thomas Klein geleiteten

Internationalen Ferienkurs der Uni

Marburg arbeitete ich erstmals als Sprach- und Literaturlehrer:

1977 gleich in der Oberstufe

mit Übungen zur Literatur der deutschen Klassik: angesichts meines

bisherigen Arbeitshorizontes auch dies eine besondere Herausforderung, die

ich mit besonderer Freude und Genugtuung annahm: die Interpretation

anspruchsvoller Lyrik und Prosa bereitet Freude und ästhetisches

Vergnügen, und dies versuche ich weiterzugeben. Es folgten acht weitere

Ferien- bzw. Sommerkurse (1978,

1979-1981,

1986, 1990,

1991,

1993); bereits im zweiten (1978)

setzte ich unterstützend auditive Medien ein, referierte im Plenum erstmals

über den Deutschen Sprachatlas und die deutschen Mundarten und

konzipierte Beispieltexte aus der Lyrik

von Klaus Groth.

Um theoretische Grundlagen und die bunte Vielfalt der Mundarten geht es auch

auf dem 6. Kongreß der Internationalen Vereinigung für germanische

Sprach- und Literaturwissenschaft (IVG), der im August 1980 in Basel

stattfindet und in dessen Rahmen auch ein von meinem Marburger Kollegen Dr.

Kurt Kehr mitbetreuter Dialekt-Workshop uns wertvolle Eindrücke

vermittelt.

Als im selben Jahr eine Kommission zum Deutschen als Fremdsprache

einen entsprechenden Studienplan erstellen soll, reiche ich ein detailliertes

Konzept ein; leider löst sich dieses Gremium bald auf. 1980 bildet sich

ferner eine aus mir und drei weiteren DSA-Kollegen bestehende Arbeitsgruppe,

die sich mit der Transkription von Tonbandaufnahmen zu einem Kleinen Deutschen

Sprachatlas auf phonetischer Grundlage (KDSA-phon) befassen soll; ein

anerkannter Phonetiker vermittelt uns die nötigen Grundlagen. Im

Abhörraum der Phonetik arbeiten wir an Telefunken-Tonbandgeräten

und -Cassettenrecordern und notieren akribisch die in teils mehreren

Hördurchgängen (bei Diphthongen auch per

Rückwärts-Hören) ermittelten Lautphänomene;

exploratorenspezifische

Differenzen sind unvermeidlich.

Meine Erfahrungen auf dem Gebiete der Tonaufnahme und Gerätetechnik

sowie (aktenmäßig dokumentierte) Überlegungen zur Konzeption

eines Spezialtonbandlaufwerks "Transkriptor" bereicherten auch diese

bis zum Frühjahr 1982 ausgeübte Tätigkeit. Mitten in diese

Zeit fällt mein bisher erfolgreichster Internationaler Ferienkurs im

Sommer 1981.

Parallel dazu habe ich, seit Ende 1979, mit dem Aufbau einer auditiven

Mediothek begonnen und dafür bereits weit mehr als tausend Stunden

an wichtigen Rundfunk- und Fernsehbeiträgen aufgenommen und archiviert.

Meine methodischen Überlegungen

dazu münden 1980 im Vortrag "Die auditive 'Mediothek'.

Rundfunk und Tonträger im Dienste sprach- und

literaturwissenschaftlicher Forschung und Lehre" (10.6.,

Fb 08 Allg. und germanistische Linguistik und Philologie, später auch

an der Volkshochschule Frankfurt/Main). Zum Thema und nicht zuletzt aus der

konstruktionellen und restaurativen Beschäftigung mit rund 80 Spulen-

und 60 Cassettentonbandgeräten entstanden ist ebenfalls u.a. ein

rund 500-seitiges Dossier mit Ausführungen zur Geschichte, Praxis und

(z.B. Mikrofon-)Technik solcher

Mediotheken sowie mit Geräte-Informationen. Sprach- und literaturbezogene

Teile des Archiv-Materials kann ich in meine Lehre einbringen.

Die Lage des Institutes zwingt zu einer Neukonzeption und damit zu einer

Teilung in ein Institut I und II, damit auch zu einer Neuberufung des Direktors

für den Deutschen Sprachatlas I. Nach einem für mich in mancher

Hinsicht deprimierenden Jahr kommt im Frühjahr 1983 Prof. Walter

Haas aus der Schweiz nach Marburg; es beginnen damit dreieinhalb Jahre

äußerst anregender, fruchtbarer Beschäftigung mit den deutschen

Mundarten, während der ich u.a. (auch anhand von Tonaufnahmen mit eigenen

Studierenden) ausgesuchte

Hörproben für die zentrale

Haas-Vorlesung erarbeite und aus diesen Proben später zwei vielfach

verschenkte Cassetten erstelle, die auch als mediale Basis zur Führung

von Schulklassen durch das Institut dienen werden. Meine ebenfalls in dieser

Zeit formulierten, auch im Ausländer-Unterricht didaktisierbaren

Vorschläge für "alternative Wenkersätze" finden sich

hier.

Ausgehend von Lehrveranstaltungen zu Wörtern und Wendungen erstelle

ich 1985 und 1986 Hörfunkbeiträge zu kulturell wichtigen

deutschen Wörtern und Wendungen, die im Nordhessenjournal des HR

(Studio Kassel) gesendet werden. Das Jahr 1985, das mir auch rund

90 Live-Konzertaufnahmen beschert,

steht für mich ganz im Zeichen der empirischen Dialektforschung: im

ehemaligen Landkreis Waldeck erhebe ich an vielen Orten (erstmals

auch stereophone) Mundartproben, stelle diese auch im Hessischen Rundfunk

vor und referiere im Volksbildungsring Arolsen über die

waldeckischen Mundarten; eine hieraus

entstandene damalige Ton-Dokumentation findet sich in meiner

Homepage. Alfred Emde aus Adorf, dem ich hier

wiederbegegne, hatte schon 1978

hierzu einen vergleichenden Beitrag geleistet. Die in diesen Jahren geleistete

Arbeit konsolidiert einen meiner wichtigsten Schwerpunkte: die auch in die

Lehre eingebrachte empirische

apparative Feldforschung: hier

kann ich sprachlich-Wissenschaftliches mit allen Erfahrungen auf dem Gebiet

des

apparativ-Ingenieurmäßigen

kombinieren. 1984 trete ich dem

Verband Deutscher

Tonmeister (VDT) bei, besuche im Rahmen meiner Tätigkeit dessen

Tagung in München und bekomme hier wertvolle Anregungen zu

wissenschaftlichen und applikativen Aspekten der Tonaufnahme und -bearbeitung.

Mein seitens der Medienwissenschaft begrüßtes Vorhaben, im WS

1986/87 eine Einführung in die wissenschaftliche Tonaufnahme zu

halten, wird abgeblockt.

Die konstant weiterbetriebene Arbeit an Theorie und Praxis der Tonaufnahmetechnik

führt mich im Oktober 1986 zum Deutschen Blindenbund nach

München, wo ich auf Einladung der Deutschen Blindenhörbücherei

Marburg referiere über Möglichkeiten einer Langzeit-CD

für Blinden-Hörbüchereien. Kurz darauf entsteht mein Aufsatz

"Digitale Sprachaufnahme? Der technische Stand der apparativen

Feldforschung und Sprachdokumentation im Jahre 1987" (in: Elisabeth

FELDBUSCH (Hg.): Ergebnisse und Aufgaben der Germanistik

am Ende des 20. Jahrhunderts, Festschrift für Ludwig Erich Schmitt

zum 80. Geburtstag)

Das Schicksal des Institutes ändert sich wiederum mit dem höchst

bedauerlichen Weggang Prof. Haas' und dem von der Suche nach einem Nachfolger

bestimmten, ebenso unruhigen wie ungewissen und daher perspektivlos erscheinenden

Interregnum. Im Frühjahr 1987 beginnt unter meiner Leitung die

noch von Walter Haas initiierte, aus seinem Forschungsetat bestrittene und

seitens einer Garmischer Firma mehrjährig durchgeführte

Microfichierung aller rund 40.000

Wenker-Bögen des DSA-Archivs

(das auch die schweizerdeutschen

Bestände einschließt). Interessent/innen des von Prof. Oepen

betreuten Marburger Seniorenstudiums vermittele ich in einer

Führung Einblicke in Arbeitsweisen und Bestände des Institutes.

Ferner arbeite ich an der wissenschaftlichen Betreuung der damals rund 30.000

Bände umfassenden

Institutsbibliothek und erstelle

in diesem Rahmen u.a. eine

Auswahlbibliographie zur angewandten

Dialektologie und Sprachgeographie (bis 1991) - dies mit

bescheidenen computativen Mitteln, denn ich habe im Frühjahr

1988 begonnen, mich intensivst mit der

PC-Arbeit vertraut zu machen, und

autodidaktisch viele Erfahrungen gewonnen, aus denen u.a. im Herbst

1996 ein beratender Text entsteht,

nachdem ich im Rahmen meiner

Personalrats-Tätigkeit (1992-2000)

die beratende Überprüfung der neu eingerichteten

PC-Arbeitsplätze übernommen habe. Die im Frühjahr

1988 erstellte Analyse der Technik

des Cassettenrecorders als Dokumentationsgerät ist kurz darauf Grundlage

eines medienkundlichen Vortrags am Volksbildungsring Arolsen.

Meine Lehre hat sich inzwischen

mit zahlreichen Übungen fast

gänzlich auf das Gebiet des Deutschen als Fremdsprache verlagert

(in die später sogar die

Flugsimulation als landeskundliches

Gestaltungsmittel einbezogen wird). Den mit umfangreichstem Material belegten

(und leider letzten) Sommerkurs halte ich als Lehrer der Oberstufe im Jahre

1993.

Einen wichtigen Meilenstein bildet die völlig selbständige (und

ausschließlich mit eigenen Mitteln vorgenommene) Einrichtung und Gestaltung

meiner Uni-Homepage Mitte Juni 1996. Hier versammeln

sich alle Ergebnisse und Erkenntnisse der persönlichen Forschung und

Lehre; wenn möglich, wurden alle Unterrichtseinheiten dokumentiert,

beispielweise meine ab WS 2002/03 bis Dienstende (2008) gehaltene

Deutsche Landes- und Kulturkunde

oder die Übungsreihe zum Deutsch

im 20. Jahrhundert. Auch meine Arbeiten zum

Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten,

zur Aufbereitung historischer

Tonaufnahmen, zur Digitalisierung

von Tonarchiven und zur Technologie

preisgünstiger Tondokumentationen finden sich hier ebenso wie die

Dokumentation zu Dietmar Seiberts

Lesung aus seinem eigenen Roman, die im November 2007 eine meiner

Lehrveranstaltungen ungemein bereichert.

Mit dem Beginn des Jahres 2000 gelangt unter dem genialen Visionär

Jürgen Erich Schmidt das in einer perspektivlosen Dekade beinahe zum

Archiv zurückgeschrumpfte Institut zu neuer Blüte und wird zu einem

mächtigen, zukunftsorientierten

Forschungszentrum.

Die umfangreichen, von Georg Wenker und seinen Nachfolgern erarbeiteten

Materialien des Deutschen Sprachatlas (Wortliste

hier) werden

digitalisiert

und in allen Teilen und Aspekten der Öffentlichkeit per Internet

zugänglich gemacht. In diese Zeit fallen meine

Gedanken und Daten zur Dialektologie,

meine Übungen zu den deutschen

Dialekten (mit exemplarischer Mundart-Erhebung in der Schwalm)

und mein Mittelseminar zur deutschen

Syntax, bevor ich an der Digitalisierung der DIWA-Tonproben

mitwirke und auch hier wertvolle Erkenntnisse gewinne.

Höhepunkt meiner in bescheidenem Rahmen geleisteten Forschung und Lehre

war sicherlich der am 10. März 2006 auf Einladung an der

Tohoku University in Sendai gehaltene Vortrag zu den deutschen Mundarten,

der sich in voller Länge ebenfalls

hier findet. Mit diesem Vortrag

versuchte ich, alle meine bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse auf dem

Gebiete der deutschen Dialekte zu resümieren und, was meines Erachtens

neu ist, die Variation von Sprache mit der von Musik zu vergleichen

- was ich nicht hätte tun können ohne meine in rund 32 Jahren und

1.300 Aufnahmen entstandenen, auch die

praktisch-dialektologische Arbeit befruchtenden Erfahrungen

und Versuche auf dem Gebiet der (mit teils selbst entwickeltem / gebautem

Equipment durchgeführten)

Live-Tondokumentation von Konzerten.

Auch meinen vielen, sympathischen ausländischen Studierenden (mit denen

ich teils noch heute verbunden bin) sind diese Aufnahmen zugute gekommen:

seit deren Beginn (1981) eröffneten ausgewählte Proben daraus meine

Lehrveranstaltungen und ermöglichten auf diese Weise einen bescheidenen

Einblick in die musikalische Kultur unseres Landes und unserer Region.

Ein Fazit

Ich habe hier versucht, anhand bestimmter Daten, Ereignisse und spontaner

Erinnerungen das festzuhalten, was für mich, bis zum Auscheiden aus

dem aktiven Dienst und darüberhinaus, Erfahrung von Wissenschaft bedeutet

hat und weiter bedeutet: in einem Rahmen, der weit über die enge

Begrifflichkeit hinausgeht und der ohne den Einbezug praktischer

Umsetzung nicht auskommt. Wissenschaft ohne Lehre ist für

mich undenkbar (ich kann mir deshalb kaum vorstellen, warum

einige Hochschullehrer die universitäre Lehre als ausgesprochen lästig

empfinden und sie auf ihre Mitarbeiter abwälzen).

Wissenschaft kann und will ich einzig verstehen als eine klar und unzweideutig

vermittelbare Form der Suche nach Neuem, nach Wahrheit. Ihre

Erkenntnisse sollen in keiner Geheimsprache daherkommen, sondern in einer

Form, die möglichst viele Menschen verstehen. Wissenschaft soll weder

ins stille Kämmerlein verbannt stattfinden noch in abgeschlossenen,

elitären Zirkeln, sie soll motivieren, zu eigenständigem

kritischem Denken und fruchtbarem Lernen anleiten, so wie ich es selbst

in bescheidenem Rahmen versucht habe, als Sohn ganz "normaler", unakademischer

Eltern, in vielem überwiegend autodidaktisch lernend und aus

allgemein zugänglichen Quellen.

"Wir", sage ich mal auf meine Generation bezogen, hatten es nicht so einfach

wie die jungen Menschen heute, es gab weder PCs noch Internet, keine Handies,

keine e-Reader, keine digitalen Datenträger und Aufnahmegeräte,

und in Kleinstädten wie Arolsen keine akademischen Institutionen,

allerhöchstens eine bescheidene Stadtbibliothek und / oder ein

Volksbildungswerk. In den Bibliotheken saßen wir tagelang, suchten

mühsam Bücher für eine Bibliographie zusammen, exzerpierten

auf vielen Blättern, bis die Hand wehtat. Unsere Seminararbeiten erstellten

wir ohne Copy & Paste, bescheiden und ehrlich. In den Semesterferien

wurde viel ge"jobbt", für großartige Auslands-Vergnügungsreisen

fehlte das Geld, nur wenige Eltern sponsorten ein Fahrzeug für ihre

studierenden Kinder. Und trotzdem ging es, auch ohne akademischen

Hintergrund, ohne hilfreiche Beziehungen. Es ging, wenn auch manchmal

etwas verschlungen und holprig oder, wie in meinem speziellen Fall, mit

widerstreitenden, ja fast gegeneinander kämpfenden Interessen, einer

nicht gerade karrierefördernden Vielseitigkeit. Klar, die haben es einfach,

die schon mit sechs Jahren wissen, daß sie mal

Universitätsprofessoren werden, denen man jedes Hindernis aus dem Weg

räumt, die deshalb mit jeder Menge Rückenwind auf dieses Ziel

hinarbeiten können und dann von der Gesellschaft als absolute

Senkrechtstarter, als shooting stars bewundert werden.

Die große Ehre, an einer deutschen Universität zu studieren und

einen qualifizierenden Abschluß zu machen, kann jedem zuteil werden,

der, ungeachtet seiner persönlichen Verhältnisse und

entsprechend begabt, sich dazu aufrafft, ordentlich zu leben, in der

Schule gut aufzupassen, fleißig seine Aufgaben zu erledigen und nicht

aufzugeben, ganz gleich, wie es um ihn herum bestellt ist. Bildung ist faktisch

für alle verfügbar, auch wenn aus propagandistischem Mund oft das

Gegenteil behauptet wird.

Ich danke der Universität, aber auch persönlichen, nicht immer

schmerzfreien, Lebenserfahrungen unendlich viel. Und ich möchte mit

meinen bescheidenen Zeilen all diejenigen ermuntern, die trotz vieler

Widerstände einen anspruchsvollen Weg gehen wollen. Denn das Konto im

Kopf ist sicherer als alle Bilanzen und Versprechungen, seien sie noch so

verlockend. Alles, auch das kostbarste, Hab und Gut kann in nur einer Sekunde

zerstört werden, doch das, was man sich selbst erarbeitet hat an Wissen,

Erfahrungen und Erkenntnissen, bleibt ein Schatz, von dem man lange zehren

und den man mit anderen teilen kann.

* -

*

Alle wichtigen Anregungen und Impulse

erhielt ich an der

Christian-Rauch-Schule

in Arolsen von Lehrerinnen und Lehrern, an die ich mich noch heute gern erinnere.

Hier erwuchsen die Liebe zum Deutschen und anderen Sprachen, erfuhr ich von

kühnen Vorhaben der Physik, fand einen Zugang zu den Geheimnissen der

anorganischen Chemie und, dank dem unvergessenen Musikdirektor Dietrich

Krüger, zur Klassischen Musik. Die Schulzeit legte den Keim zu einer

schon damals beachtlichen Vielseitigkeit, die mir später die Berufswahl

und das Zurechtfinden an der Hochschule erschweren sollte. Ich kann mir dich

vorstellen als Assistent eines Professors, sagte mein damaliger Lateinlehrer

Franz Marterer, später liebäugelte ich mit technischen Berufen

und wollte, kurz vor dem Abitur gefragt und schon ganz im Eifer meines

Tonband-Hobbys, Tonmeister werden - wovon man mir abriet, von wegen der damals

für Krankheit anfälligen Ohren. Gut, die Liebe zu den Sprachen

obsiegte, was ich nicht unwesentlich unserem damaligen, noch blutjungen

Klassenlehrer Otto Brett (Bild rechts vom 29.6.2003!) verdanke, der uns mit

viel geistvollem Humor und in vorbildlicher Kameradschaft zum Abitur

führte.

Alle wichtigen Anregungen und Impulse

erhielt ich an der

Christian-Rauch-Schule

in Arolsen von Lehrerinnen und Lehrern, an die ich mich noch heute gern erinnere.

Hier erwuchsen die Liebe zum Deutschen und anderen Sprachen, erfuhr ich von

kühnen Vorhaben der Physik, fand einen Zugang zu den Geheimnissen der

anorganischen Chemie und, dank dem unvergessenen Musikdirektor Dietrich

Krüger, zur Klassischen Musik. Die Schulzeit legte den Keim zu einer

schon damals beachtlichen Vielseitigkeit, die mir später die Berufswahl

und das Zurechtfinden an der Hochschule erschweren sollte. Ich kann mir dich

vorstellen als Assistent eines Professors, sagte mein damaliger Lateinlehrer

Franz Marterer, später liebäugelte ich mit technischen Berufen

und wollte, kurz vor dem Abitur gefragt und schon ganz im Eifer meines

Tonband-Hobbys, Tonmeister werden - wovon man mir abriet, von wegen der damals

für Krankheit anfälligen Ohren. Gut, die Liebe zu den Sprachen

obsiegte, was ich nicht unwesentlich unserem damaligen, noch blutjungen

Klassenlehrer Otto Brett (Bild rechts vom 29.6.2003!) verdanke, der uns mit

viel geistvollem Humor und in vorbildlicher Kameradschaft zum Abitur

führte.

Zum Wintersemester 1964/65

wurde ich (unter deren Rektor Prof. Niebergall) im neuen, eleganten

Verwaltungsgebäude der Marburger Philipps-Universität für

ein Lehramts-Studium in den Fächern Germanistik und Anglistik

immatrikuliert; zuvor arbeitete ich, um die Zwischenzeit sinnvoll

auszufüllen, den ersten von insgesamt 22 Monaten beim Internationalen

Suchdienst des IKRK Genève in Arolsen.

Zum Wintersemester 1964/65

wurde ich (unter deren Rektor Prof. Niebergall) im neuen, eleganten

Verwaltungsgebäude der Marburger Philipps-Universität für

ein Lehramts-Studium in den Fächern Germanistik und Anglistik

immatrikuliert; zuvor arbeitete ich, um die Zwischenzeit sinnvoll

auszufüllen, den ersten von insgesamt 22 Monaten beim Internationalen

Suchdienst des IKRK Genève in Arolsen.

mittelhochdeutscher

Sprachgestaltung. Und Kredit genug, daß mich Ludwig Erich Schmitt sogleich

bat, ihn ab und zu in seinen Hauptseminaren und seiner Sprechstunde zu vertreten:

eine große Herausforderung, die ich gern annahm. Eine weitere, für

mich weniger angenehme, weil zu meiner Medienaffinität gänzlich

inkompatible Herausforderung bestand darin, daß er mir eröffnete,

ich solle mich fortan mit sogenannten altdeutschen Privaturkunden des 13.-15.

Jahrhunderts befassen und Archivreisen unternehmen, alles für einen

geplanten Historischen Deutschen Sprachtlas. Er und ich und eine

spätere Hilfskraft, sonst gab es niemanden. Wir besuchten das damals

von Fotomeister Gils geleitete, professionelle Fotolabor der Historiker,

ich lernte viel über Arten und Technik alter Schriften, über

Paläographie und Diplomatik und warum es so wichtig sei, die alten

Pergamente sorgsamst und mit höchster Auflösung zu fotografieren,

um ja keinen Haarstrich zu übersehen. Nicht nur in den von mir mitbetreuten

Vorlesungen, sondern auch auf dem Gebiet der Urkunden taten sich neue "Welten"

auf - faszinierende, wie ich feststellte, vermitteln diese Dokumente in ihrer

"reduzierten Rhetorik" trotz aller juristischen Formelhaftigkeit eine damals

sehr alltagsnahe Sprachgebung und alles, was sich an nichtsakralen

Rechtshändeln und -geschäften abspielte.

mittelhochdeutscher

Sprachgestaltung. Und Kredit genug, daß mich Ludwig Erich Schmitt sogleich

bat, ihn ab und zu in seinen Hauptseminaren und seiner Sprechstunde zu vertreten:

eine große Herausforderung, die ich gern annahm. Eine weitere, für

mich weniger angenehme, weil zu meiner Medienaffinität gänzlich

inkompatible Herausforderung bestand darin, daß er mir eröffnete,

ich solle mich fortan mit sogenannten altdeutschen Privaturkunden des 13.-15.

Jahrhunderts befassen und Archivreisen unternehmen, alles für einen

geplanten Historischen Deutschen Sprachtlas. Er und ich und eine

spätere Hilfskraft, sonst gab es niemanden. Wir besuchten das damals

von Fotomeister Gils geleitete, professionelle Fotolabor der Historiker,

ich lernte viel über Arten und Technik alter Schriften, über

Paläographie und Diplomatik und warum es so wichtig sei, die alten

Pergamente sorgsamst und mit höchster Auflösung zu fotografieren,

um ja keinen Haarstrich zu übersehen. Nicht nur in den von mir mitbetreuten

Vorlesungen, sondern auch auf dem Gebiet der Urkunden taten sich neue "Welten"

auf - faszinierende, wie ich feststellte, vermitteln diese Dokumente in ihrer

"reduzierten Rhetorik" trotz aller juristischen Formelhaftigkeit eine damals

sehr alltagsnahe Sprachgebung und alles, was sich an nichtsakralen

Rechtshändeln und -geschäften abspielte.